NotebookLMは、Google Labsが開発した「自分の手持ち資料を土台にAIが対話・要約・整理する」次世代ノートブックサービスです。2023年5月に「Project Tailwind」として構想が始まり、同年7月に正式リリースされました 。Geminiモデルを活用し、ユーザーがアップロードしたPDFやGoogleドキュメント、Webページ、YouTube翻訳などから要約や音声・動画まで生成できる特徴があります。

NotebookLMとは

NotebookLMとは、Googleが開発したAI搭載のノートブック型情報整理ツールです。大規模言語モデル(LLM)を活用し、ユーザー自身がアップロードした資料をもとに要約・分析・対話を行えるのが最大の特徴です。

従来のAIチャットボットが「一般知識」をベースに返答するのに対し、NotebookLMはあくまで「あなたの持つ資料」だけを情報源にAIが動作するという独自性を持っています。つまり、Google検索やChatGPTのように膨大な外部情報に頼るのではなく、ユーザーの手元にあるPDFやドキュメント、Web記事、YouTubeの字幕情報などから必要な情報を抽出し、対話形式で答えてくれるのです。

Googleはこのツールを「バーチャル研究助手」と呼び、情報過多に悩む現代人が、より本質的な洞察を得るための補助ツールとして位置づけています。資料の内容を要約するだけでなく、質問を通じてその構造や意味を掘り下げたり、ブレインストーミングによる創造的なアイデアを引き出すことも可能です。

学生から研究者、ビジネスパーソンまで、情報を扱うすべての人にとって、NotebookLMは「読む・考える・伝える」を効率化する次世代の思考インフラになりつつあります。

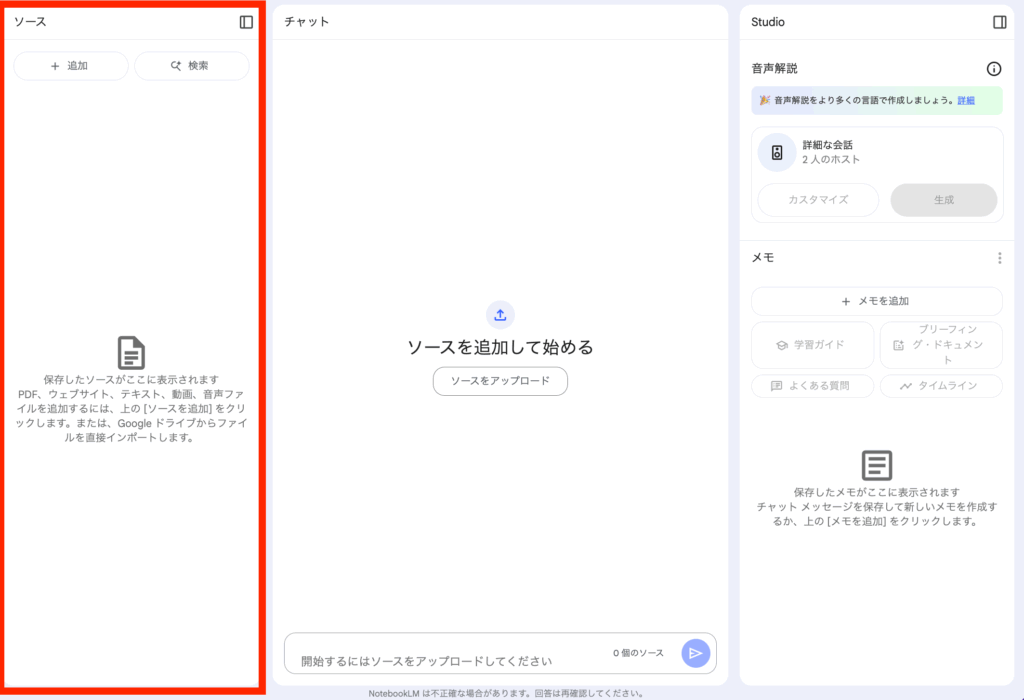

主な機能概要

◦ ソースガイドによる構造化スタート

ノートブックに資料をアップロードすると、自動で概要・主要トピック・想定質問リストを含む「ソースガイド」を生成し、思考の方向性を提示してくれます。

◦ チャット型Q&A+引用明示

複数資料を横断した質問が可能で、回答には該当ソース箇所のハイライト付き引用が必ず添えられます。これにより、回答の信頼性と検証性が確保されます。

◦ 音声・視覚的プレゼン機能

Audio Overviewでは、資料内容をAI司会者間の対談風音声として生成。2024年9月以降は多言語対応が進み、英語・日本語など80以上の言語に対応しています。

2025年7月にはVideo Overview機能が導入され、ナレーション付きスライド形式で図表・引用・データを視覚的に提示可能になりました。

◦ 改良されたStudioパネル

Studioパネルでは「Audio/Video Overview」「Mind Map」「Reports」などを生成・並行操作できるUIになり、同一ノート内で複数種類・複数バージョンの出力を保存可能です。

◦ Featured Notebooks

専門家やメディアがキュレーションした**「Featured Notebooks」**を利用でき、すぐに各テーマを学べる教材として活用可能です。

利用シーン別ユースケース

- 学生:講義資料や論文PDFをまとめて要約・音声化し、試験対策やレポート作成支援に。

- 研究者・ライター:大量資料を短時間で整理・共通語句や差異を把握し、構成案・引用箇所を効率化。

- ビジネスパーソン/企業:営業記録や会議資料を分析、高頻度語や改善指摘を抽出してトレーニング活用。

- クリエイティブ/TRPG愛好者:脚本のプロット矛盾チェックや世界観整理を資料として入れ込み、アイデア補助にも。

他ツールとの比較

| ツール | ノート形式 | 資料横断Q&A | 引用表示 | 音声/動画 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| NotebookLM | アップロード型 | ✅ | ✅ | ✅(Audio / Video) | ソース重視、研究的 |

| Notion AI | ページ執筆型 | 限定 | ❌ | ✖️ | ドキュメント統合に強み |

| Mem | ノート継続管理 | ✅ | ❌ | ✖️ | リマインダー型AI秘書 |

| Obsidian+AI | ローカルMarkdown | プラグイン次第 | ✖️ | ✖️ | 完全ローカル管理、設定手間あり |

| Copilot in OneNote | Word/OneNote統合 | 限定 | ❌ | ✖️ | Microsoftとの親和性高 |

NotebookLMは「手元の資料を徹底的に活用するAI研究補助」に特化しており、他の知識管理/汎用執筆AIとは明確に住み分けられます。

NotebookLMのメリットと課題

✅ メリット

- 時間短縮と要点抽出の効率化:長文を瞬時に把握し、全資料を読む必要が減少。

- 信頼性の高い回答:全文データではなく自身の資料に基づくため裏取りが可能。

- 多様なアウトプット形式:視覚・聴覚・文章の組み合わせで学習スタイルに最適化。

- 無償で始められる利用モデル:基本機能は無料で、必要に応じて有料プランも選択可。

⚠️ 課題

- 誤答や誤引用の可能性:AI内部の推定が混入するケースがあるため、引用元確認は必須。

- 自由度への制限:Notion/Obsidianのような階層やリンク構築機能は限定的。

- プライバシー/サービス継続性の懸念:クラウド依存かつGoogleの実験プロジェクトゆえ、将来終了のリスクあり。

- モバイル版の機能制限:DiscoverやMind Map機能は現時点で未対応。音声生成の日本語品質にも改善余地あり。

今後の展望とMoMo的視点

NotebookLMは2025年7月のビデオ要約機能とStudio改良を皮切りに、研究・教育・チーム協働への可能性が飛躍的に広がりました。

MoMoとして特に注目したいのは「ユーザー自身が資料を持ち込み、自分に最適化されたAIアシスタントを構築できる」点。まさに知識の個別最適化と思考支援モデルとして、学習やビジネスの現場に革命をもたらす可能性があります。

将来的には、さらに高度なGemini統合やAPI連携、企業向けセキュア利用といった方向への進展が期待されます。Googleの提供地域は現在180以上、料金体系も個人向け、教育機関、企業まで幅広くカバーしており、導入障壁は低くなっています。

まとめ

NotebookLMは「自分だけの資料をAIに“語らせる”未来型ノートブック」として、学生・研究者・ビジネスパーソン・創作者まで幅広く支持されつつあります。

その最大の魅力は、自分にとって重要な情報だけをAIが構造的に整理し、信頼性ある回答・発想支援を提供する点です。

他ツールと補完しつつ、自分の目的に応じてNotebookLMを取り入れることで、生産性と創造力を一段引き上げられるでしょう。