検索しても答えが出ない。情報は多いのに、結論にはたどり着けない。

そんな“調べる疲れ”を感じている人は少なくないだろう。

Googleが発表した「Gemini Deep Research」は、その限界を突破するために生まれた新しいAIツールだ。これまでの検索エンジンやチャット型AIとは異なり、ユーザーの代わりにAIが複数の情報源を調査・分析し、根拠付きのレポートとしてまとめてくれる。

この記事では、GeminiのDeep Researchで何ができるのか、どう使うのか、ChatGPTとの違い、そして信頼性はどこまで担保されているのかを、最新情報をもとにわかりやすく解説する。

Deep Researchとは──AIが考え、探索し、結論を導く

Gemini Deep Researchは、Googleの大規模AIモデル「Gemini 2.5 Pro」を基盤に開発された、エージェント型の調査システムだ。

従来の検索や要約AIが“情報を拾う”だけだったのに対し、Deep Researchは“リサーチそのものを遂行する”点に本質的な違いがある。

AIはユーザーの質問を受け取ると、次の三段階を自動で実行する。

- 計画(Planning):調査方針を立て、必要な情報源や分析視点を設計する。

- 探索(Exploring):数十〜数百のウェブサイトを巡回し、信頼できる情報を抽出。

- 合成(Synthesizing):得られたデータを統合し、根拠付きのレポートを作成。

この一連のプロセスが、従来の「AIによる要約」から「AIによる思考」へと進化した象徴といえる。

Gemini 2.5 Proの長文処理能力(最大100万トークン対応)やマルチモーダル対応(PDF・画像・音声の解析)が、この高精度な調査を支えている。

ChatGPTとの違い──AIの“役割”が変わった

Deep ResearchはChatGPTのような会話型AIと混同されがちだが、その目的と仕組みは明確に異なる。

| 比較項目 | Gemini Deep Research | ChatGPT(GPT-4 / o1) |

|---|---|---|

| 主な用途 | 調査・レポート作成 | 会話・文章生成・要約 |

| アプローチ | AIが自律的にWeb探索・分析 | ユーザー入力に基づき即時生成 |

| 出典情報 | リンク付きで提示される | 明示されない(モデル内知識が中心) |

| 強み | 多情報源の統合・根拠提示 | 柔軟な発想・応答速度の速さ |

| 弱み | 処理に時間がかかる | 出典不明・根拠が曖昧な回答になりやすい |

Deep Researchは「答えを早く出すAI」ではなく、「答えを深く掘り下げるAI」。

ChatGPTが“瞬時の会話パートナー”なら、Deep Researchは“時間をかけて考える共同研究者”のような存在だ。

実際にできること──ビジネスから教育まで

Deep Researchの強みは、複雑な情報を整理し、構造化して出力する点にある。

実際の活用例をいくつか挙げよう。

ビジネス用途

市場分析や競合調査では、膨大なデータを扱う必要がある。Deep Researchは次のような作業を自動化できる。

- 業界レポートや統計データの収集と比較

- 競合他社の動向整理、ポジショニング分析

- アップロードしたPDF資料や表データを解析し、要約・構成案を作成

たとえば「2025年の生成AI市場動向を調査して」と入力するだけで、主要企業・投資動向・研究トレンドを含むレポートが数分で出力される。情報の取捨選択から構成までAIが担うため、リサーチャーの負担が大幅に減る。

学術・教育用途

大学や研究機関では、文献レビューや研究テーマ立案に利用が進む。AIがシラバスや参考文献リストを解析し、関連論点や未研究領域を提案するのだ。

また、AIが提示する「出典付きのレポート構成」は、学術的な透明性の確保にも役立つ。

ただし、学生がAI生成の内容を“そのまま提出する”ことは避けるべきだ。AIは情報を整理してくれるが、思考の主体は人間に残されている。AIを“思考の助走台”として使うのが理想的だ。

使い方と設定──始めるまでの流れ

利用手順

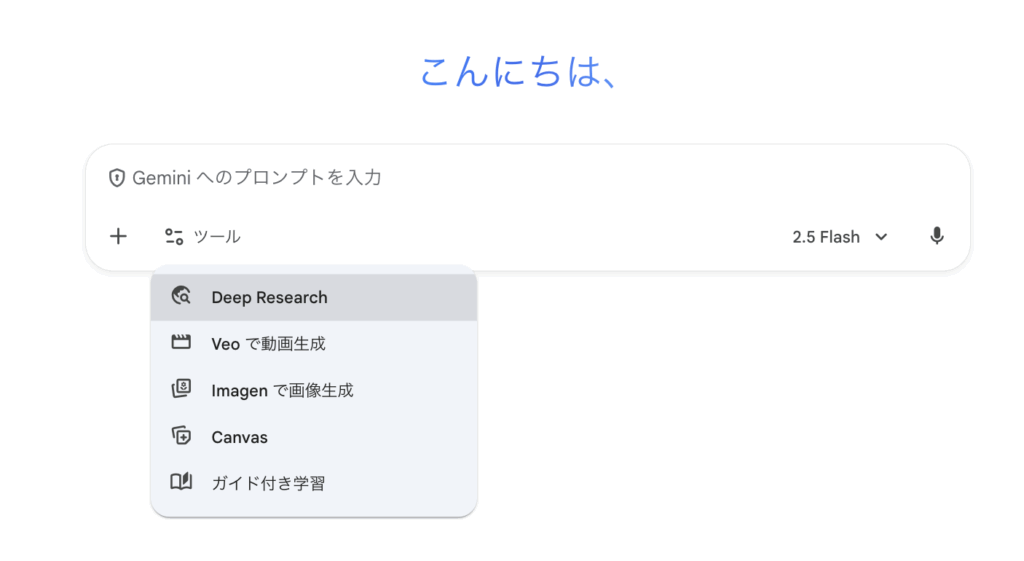

- Gemini公式サイトにアクセスし、ログイン。

- チャット欄に調査テーマを入力。

- 表示されたオプションから「Deep Research」を選択。

- 必要に応じてPDFや画像などの資料をアップロード。

- AIが計画を立て、数分後にレポートが生成される。

レポートは「テキスト」「要約スライド」「音声読み上げ(Audio Overviews)」など複数形式で閲覧できる。

ただし、注意点もある。

- 調査に時間がかかる:テーマによっては10分以上待つ場合もある。

- ソース数が限定される:近年のアップデートで参照サイト数が減少した報告もある。

- 利用上限:1日の利用回数や同時リクエスト数に制限がある。

短時間で結果を求める「クイック調査」には不向きだが、じっくり調べたいテーマには最適だ。

信憑性と課題──“根拠のあるAI”をどう見るか

Deep Researchは、AIが自動で参照元を明示する点で高い透明性を持つ。各レポートには出典リンクが付与され、ユーザー自身で一次情報を確認できる。これはChatGPTやClaudeではまだ十分に実現されていない部分だ。

一方で、AIが取得する情報の選定基準はブラックボックスであり、「どのサイトを優先して参照したか」はユーザーには見えない。Google側も“品質と効率のバランス調整中”と説明しており、AIが参照する情報源の数や深さは今後も変動する可能性がある。

さらに、AIが生成したレポートであっても、最終判断の責任はユーザーにある。情報をうのみにせず、出典を確認し、別の視点から再検証することが重要だ。AIの結果を“結論”ではなく“出発点”として扱う姿勢が求められる。

今後の展望──AIが知の相棒になる日

Gemini Deep Researchは、AIが“調査”という知的作業を引き受ける初めての実用的アプローチだ。

今後はさらに、長尺動画や音声データを解析し、ビジュアル情報も含めた総合レポートを生成する方向に進化すると見られている。

Googleは既に、Gemini WorkspaceやPixel端末との統合も進めており、「検索」「執筆」「プレゼン」がシームレスに繋がる未来が近づいている。

一方で、AIに依存しすぎないためのリテラシー教育や、情報倫理の議論も避けては通れないだろう。

GeminiのDeep Researchまとめ──AIが調べ、人が考える

Gemini Deep Researchは、情報を“探す”から“考える”へと進化させるツールだ。

- 複雑なテーマをAIが多角的に調査・分析

- 出典付きのレポートで信頼性を担保

- ChatGPTよりも「深さ」に強く、即時性では劣る

- 研究・ビジネス・教育のあらゆる場面で活用可能

AIが調べてくれるからこそ、人間はより創造的な判断に時間を使える。

検索に追われる時代から、AIとともに“考える時代”へ――。

Gemini Deep Researchは、その転換点に立つ存在だ。