SEOはもう人力だけじゃ戦えない

生成AIが私たちの働き方を根本から変え始めた今、SEO対策もまた、大きな転換点を迎えています。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、単なるライティング補助ツールではありません。マーケターにとって“思考の拡張装置”になりつつあるのです。

「SEOにAIをどう活用すればいいの?」という疑問を抱えている方へ。この記事では、AI時代のSEO戦略について、実践的なノウハウを事例ベースで解説していきます。

AIを活用したSEO対策の成功事例

私たち株式会社MoMoは、約10ヶ月前から本格的にAIを活用したSEO施策に取り組んできました。

以下は、ChatGPTをはじめとする生成AIを活用したSEO対策の成果です。サーチコンソールの“実際のトラフィックデータ”になります。

数字で見るMoMoの成果(28日間のデータ)

- 月間インプレッション:795,000件

- 検索クリック数:25,600件

- 検索からのユニーク訪問:27,000件

さらに、これらのトラフィックは**“見られるだけ”で終わっていません。**

毎月安定して成果を生むビジネスコンバージョン

- 月間の問い合わせ数:平均50件以上

- 内容は「Webからの見込み顧客」「採用応募」「業務提携の打診」など多岐にわたります。

つまり、トラフィック → コンバージョン → 売上・採用という導線が、しっかり機能しています。

本記事では弊社が取り組み成果が出た具体的な活用方法を解説します。

AI時代のキーワードリサーチ:人力を超える「検索意図の読解力」

SEOの起点は、いつだって「キーワードリサーチ」です。

これは変わりません。ただし、そのやり方が大きく変わりました。

かつて、SEO担当者やWebライターは、Googleキーワードプランナーで検索ボリュームを確認し、関連語を手作業で調べ上げ、ようやく1記事分の企画を立てていました。そこには経験と根気、そして少しの勘が必要でした。

しかし今、ChatGPTなどの生成AIを使えば、まるで“SEOの参謀”のように思考の補助をしてくれます。

なぜAIがキーワード選定に強いのか?

ChatGPTは、検索エンジンの仕組みそのものではありません。しかし、人間では思いつかないレベルの連想力と文脈理解を持っています。具体的には以下のような使い方が可能です:

- 「〇〇というテーマで検索しそうなキーワードを“初心者/中級者/上級者”向けに分類して30個ずつ挙げて」

- 「△△というキーワードで検索するユーザーは、何を求めている?検索意図を5パターンに分類して」

このようなプロンプトを与えることで、AIは「検索者が何に悩んでいて、どんな言葉でそれを表現するか」を“言語化”してくれるのです。

つまり、ChatGPTは単なるキーワード抽出機ではなく、検索者の心理やニーズを掘り起こすパートナーになります。

ただし、AIだけに頼るのはNG

AIが出してくれるアイデアは豊富で有益ですが、**数値的な裏付け(検索ボリュームや競合性)**には弱いという弱点があります。

たとえば、ChatGPTが提案してくれたキーワードが「誰も検索していない死語」だったら? あるいは「すでに超レッドオーシャン」だったら?

これを見極めるためには、以下のようなツールで定量的なチェックが欠かせません。

無料で使える!定番のキーワード分析ツール

| ツール名 | できること | 補足 |

|---|---|---|

| Googleキーワードプランナー | 月間検索ボリューム、競合性の確認 | 初心者でも使いやすいが、広告アカウントが必要 |

| Googleトレンド | 時系列でのキーワード人気動向 | 季節性や“今来てるワード”の把握に◎ |

| Answer The Public | キーワードに関連する疑問系ワードの抽出 | ユーザーの「聞きたいこと」ベースでの企画に最適 |

| Keyword Surfer(Chrome拡張) | 検索画面で関連語&ボリューム表示 | 検索しながらの調査に便利 |

| Ubersuggest | キーワード提案+競合サイトのSEO分析 | 初心者向けながら情報量が豊富 |

これらをChatGPTの発想補助と組み合わせることで、スピーディかつ網羅的なキーワードリサーチが実現します。

ハイブリッド手法の実例:企画構想の進め方

たとえば「副業 フリーランス」で記事を書きたい場合、以下のような流れが理想です:

- ChatGPTで、「副業 フリーランス」に関連する“検索されそうな悩み・疑問”を洗い出す

- 出てきたキーワードを、Googleキーワードプランナーで検索ボリューム確認

- Answer The Publicで実際の質問ワードを拾う(例:「副業 税金 どうする?」など)

- Googleトレンドで季節性や上昇ワードを確認

- 各キーワードをカテゴリ別にグループ化し、記事テーマに展開

このように、「ChatGPTで発散 → ツールで検証 → 構造化で整理」という3ステップを踏めば、読者にもGoogleにも刺さるキーワード選定ができます。

本格運用なら、有料ツールやAIクラスタリングも視野に

もしあなたが中長期でSEOに取り組むなら、以下のような有料ツールも検討の価値ありです:

- Ahrefs/SEMrush/Moz Pro:競合が狙っているKWや被リンク状況が可視化

- MarketMuse/Clearscope/Frase:記事構成支援+E-E-A-T強化に

- Keyword Insights:キーワードを検索意図でクラスタリング(分類)

特にKeyword Insightsのようなツールは、「このキーワードはまとめ記事に」「これは個別記事に」といったコンテンツ設計レベルでの判断を手助けしてくれます。

ChatGPTで深堀る競合分析:真似るな、差をつくれ。

SEOの世界で「敵を知る」は、成功への第一歩です。

しかし、競合分析は手間と時間がかかるのが常識でした。

「上位表示されてる記事、全部読んで要点メモして、比較して…」

──その作業、ChatGPTが一気に肩代わりしてくれるとしたら?

生成AIは“情報の消化器官”になる

ChatGPTには「情報を噛み砕いて、要点を抽出する」という特技があります。

競合の記事本文をコピペし、こう聞いてみてください:

「このコンテンツの要点を5行以内にまとめて」

「この記事はどんなユーザーを想定している?」

「この記事と差別化するには、どんな切り口が考えられる?」

すると、AIはあなたの代わりに「読み込み→要約→比較→示唆出し」までこなしてくれます。

これまで30分かかっていた分析が、3分で完了することも珍しくありません。

競合分析のプロンプト例:こんな使い方ができる

【ステップ1】競合記事の要約

プロンプト例:

「“副業 税金”というキーワードで上位表示されている3記事の本文を貼るので、それぞれの要点を箇条書きでまとめて」

【ステップ2】差別化ポイントの発見

「これらの記事には共通点が多いが、逆に“見落とされている論点”や“切り口”は何か?」

「読者にとって新しい価値を提供できる独自の視点を3つ提案して」

【ステップ3】構成のヒント出し

「上位記事と差別化しつつ、より網羅的で読みやすい構成案をH2・H3単位で作って」

こうしたプロンプトを駆使すれば、「読む時間」を「考える時間」に変えられるのがChatGPTの魅力です。

AIだけじゃ不十分? 定量分析はやはり必須

AIはあくまで“言語モデル”。

つまり、検索順位・被リンク・ドメインパワーなどの数値データは持っていません。

そこで必要なのが、Ahrefs/SEMrush/Ubersuggestなどの定量分析ツールです。

- 競合が上位を取っているキーワードは?

- 被リンク元は?参照ドメインの質は?

- 自社とのドメインオーソリティ差はどれくらい?

これらの数字的な差異をChatGPTにインプットすることで、AIはより的確な考察をしてくれます。

たとえば:

「競合Aは“確定申告 副業”で上位だが、我が社の記事は圏外。内容・構成・ボリューム・信頼性の観点から原因を分析して」

というような問いかけをすることで、「なぜ勝てないのか」の仮説出しが加速します。

実例:競合記事の比較から差別化へ

ケース:「クレジットカード 比較」

- 競合A:スペック比較中心。表形式で年会費や還元率を解説

- 競合B:ライフスタイル別(主婦・学生・会社員)でおすすめカード紹介

- 競合C:初心者向けに用語解説+選び方を解説

ChatGPTに上記3記事を読ませた上でこう聞きます:

「これらの記事に共通して欠けている視点を3つ挙げてください」

「どんな切り口なら“読み比べ不要”になるコンテンツが作れますか?」

返ってきた回答例:

- 「リアルな利用者のレビューや失敗談がない」

- 「ランキング根拠に具体的な統計データが使われていない」

- 「“申し込んでから届くまで”のリアルな体験フローに触れていない」

これを自社コンテンツに組み込めば、競合と明確な差をつけることができます。

AIは「評論家」、あなたは「プロデューサー」

重要なのは、AIの出した示唆をそのまま使うのではなく、「これをどう活かすか」を人間が決めること。

- “あえて拾わない”テーマを選ぶ

- “逆張りの構成”をする

- “共感を軸にしたストーリー設計”をする

こうした判断はAIにはできません。

だからこそ、AIを“ヒント生成装置”と見なすことが、競合分析において成功するための鍵なのです。

▶競合分析にChatGPTを使えば、「勝ち方」が見える化する

競合を“真似て作る”時代は終わりました。

これからは、“差を見つけて、差をつくる”時代です。

AIを使って競合の要素を洗い出し、ユーザーのニーズと重なる部分を探る。

そして、自社ならではの情報・視点・体験を織り交ぜることで、Googleにもユーザーにも選ばれるコンテンツが生まれるのです。

競合分析とは、敵を知り、自分の強みを再発見する行為でもあります。

その作業を、AIとともに効率よく、そして深く行うことが、現代SEOの勝ち筋です。

AIと「共著」する時代へ:生成AIによる記事制作の現実と工夫

ChatGPTや生成AIの登場によって、「文章を“書く”ことの意味」が大きく変わりました。

ただ速く書ける、ただ量をこなせる──それだけではありません。

重要なのは、「AIの得意領域と不得意領域を見極め、どこに人間の判断を残すか」という“共創の設計”です。

この章では、AIによる記事制作を成功させるための実践ノウハウとリスク管理について深掘りしていきます。

「構成からプロンプトまで」人間の設計力が成否を決める

AIは自由に文章を書けるように見えて、実は「指示待ち型」です。

つまり、良いアウトプットは良いプロンプトからしか生まれません。

たとえば、次のようなプロンプト設計が効果的です:

H1:記事タイトル

導入文:読者の課題提示と本記事の目的

H2①:○○の背景/定義

H3:歴史的変遷

H3:現代における課題

H2②:○○のメリット・デメリット

H3:ユーザー視点での利点

H3:企業側のリスク

…

最後にFAQ:読者が抱きそうな疑問を3つ

このように、構成から先に設計しておくことで、AIは情報を論理的に展開できるようになります。

さらにChatGPTに「各H2セクションで押さえるべき要点を箇条書きで教えて」と追加指示を出せば、下書き前の“骨組み”が完成します。

ファクトと専門性は人間が担保する

AIが陥りがちな罠、それが**“ハルシネーション(もっともらしい嘘)”**です。

とくに、

- 統計データ

- 年号

- 法律や制度

- 人物名や肩書

などは、精度が不安定です。

この問題を防ぐには:

- 出典を明示するようAIに求める

- 一次情報(公式サイト、自社資料)を事前にAIに読み込ませる

- 生成後に必ず人間が検証・修正する

といった運用ルールが必要です。

たとえば:

「以下のデータは2024年版の政府統計をもとにして、根拠を明記して書いてください」

というようなプロンプトを使えば、AIが「出典を意識した文体」で回答しようとします。

それでも、最終的な信頼性は人間のファクトチェックと編集力でしか担保できません。

オリジナリティは“人間の声”で補完せよ

Googleは2023年に「AI生成コンテンツも、ユーザーにとって有益であれば問題ない」という公式見解を発表しました。

ただし同時に、「質が低く、検索順位操作のみを目的としたAIコンテンツはスパムとみなす」とも警告しています。

つまり重要なのは**「中身に“人間らしさ”があるか」**という点。

それを担保するのが、次のような要素です:

- 自社の事例や体験談を混ぜる

- 実在の顧客の声やレビューを引用する

- 専門家のコメントを盛り込む

- 現場でのリアルな視点を補足する

これらは、AIには出せない「一次性・実在性・体温感」です。

特にE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が重要視されるYMYL領域(健康・金融・法律など)では、「誰が」「どういう立場で」書いたかがSEO上の評価ポイントになります。

最新情報は“人間の目”で補う

ChatGPTには知識のタイムラグがあります(通常は2023年またはそれ以前までのデータがベース)。

最新ニュースやGoogleアルゴリズムのアップデートなど、SEOにおける最重要トピックの多くは“リアルタイム性”が命です。

そこで取るべき戦略は:

- AIに「2023年の情報も踏まえて」と指示するのではなく

→ 最新情報を自分で調べてAIに与える - あるいは、ChatGPTのブラウジング機能や専用プラグインを使って検索させる

また、「この内容はChatGPTが出力したが、本当に最新のアルゴリズムにも通用するか?」という視点で常に人間がジャッジを入れることが不可欠です。

よくある落とし穴:「全部AI任せ」にすると薄味になる

AIに任せれば速く書ける。

けれど、「何となく読みやすいけど、刺さらない」記事になるリスクも高まります。

なぜか?

- 文体がテンプレ的

- 視点が平均的

- 感情の揺れやストーリー性がない

という“AIらしさ”がにじみ出るからです。

これを防ぐためには、人間が手を加えるポイントを明確に持つこと。

たとえば:

- 冒頭と締めは人間が書く

- 比喩やユーモアは後から加える

- 読者に対する呼びかけや問いかけを意図的に入れる

など、「AIの文に人間の魂を入れる編集」が必要です。

▶AIと組めば、書くスピードは3倍、質は2倍にできる

AIライティングは、あくまで「時短ツール」ではありません。

構成力・編集力・判断力を持った人間が活用すれば、“質と量の両立”を可能にする協働ツールです。

成功している企業の多くは、AIに任せる範囲と人間が介在する範囲を明確に分けています。

- 構成案と初稿:AI

- ファクトチェック・ストーリー化・仕上げ:人間

- 公開後の効果検証と改善:AI+人間

このような「共著スタイル」が、AI時代の“質の高いSEOコンテンツ”を実現します。

AIと回す“改善サイクル”:公開後のSEOを強化する次の一手

SEOにおいて「記事を公開して終わり」は通用しません。

本当の勝負は**「公開したあと、どう改善するか」**にあります。

順位が上がらない。クリック率が伸びない。離脱率が高い……

そんなとき、AIは頼れる相棒になります。

このセクションでは、**ChatGPTやAIツールを活用した「SEO順位改善の具体策」**にフォーカスして解説します。

タイトルとメタディスクリプションの最適化

検索結果に表示されるタイトルと説明文は、検索者の目に最初に触れる場所。

ここで勝負が決まると言っても過言ではありません。

でも、こんな悩みはありませんか?

- タイトル案がマンネリ化してしまう

- メタディスクリプションの“刺さる表現”が思いつかない

- どのパターンがCTR(クリック率)に効くのか判断できない

そこで使えるのが、ChatGPTによる**“爆速アイデア出し”**です。

プロンプト例:

「“副業 確定申告”というキーワードで、40文字以内のタイトルを10案考えて。検索者の不安に訴求するようなトーンで」

「120文字以内で、“初心者向け”+“手続きがラクになる”ことを伝えるメタディスクリプションを書いて」

AIは短時間で10〜20案を提示し、それぞれの狙い(検索意図)や心理的訴求ポイントまで解説させることもできます。

さらに、実際に複数のタイトルでA/Bテストを行い、最もCTRが高いものを残すといった運用が可能です。AIを使えば「量産→試行→最適化」のPDCAサイクルを短縮できます。

AIによるSEOコンテンツの“抜け漏れ診断”

「頑張って書いたのに順位が伸びない…」

その原因、多くは“ユーザーの検索意図を網羅しきれていない”ことにあります。

そんなとき頼りになるのが、Surfer SEO/NeuronWriter/Frase/ClearscopeといったAIベースのSEO診断ツールです。

これらのツールは、

- 上位表示されている競合記事の構成や使用キーワードを分析

- 自社コンテンツに不足しているトピックや見出しを可視化

- 文章の長さ、構成、カバレッジの最適化案を提示

といった形で、“SEOに強い構成”をガイドしてくれます。

構造化データや内部リンクの最適化もAIに任せる

「構造化データ」や「内部リンク」──

重要とは分かっていても、後回しにされがちな“SEOの裏側”。

しかし近年では、AIがこれらを自動的に提案・整備してくれるツールが続々登場しています。

- 構造化マークアップ支援AI:FAQスキーマやレビュー構造を自動生成し、検索結果のリッチ表示をサポート

- クローラー分析+内部リンク最適化AI:サイト全体をクロールし、リンク切れ・巡回効率・リンク不足のページを洗い出してくれる

これにより、従来はSEOコンサルやエンジニアに頼っていた施策が、マーケ担当1人でも実行可能になってきています。

特に中小企業では、人手不足を補う意味でもこの自動化は非常に大きなメリットです。

改善後も、AI×人間でPDCAを回せる体制を

改善施策を実行したあとは、結果を観察して次に活かす。

この改善ループにも、AIが使えます。

- GoogleサーチコンソールからCTRや表示回数、クリック数を取得

- そのデータをChatGPTに読み込ませて、「何が改善され、何が改善されていないか」を分析

- 再提案してもらい、次のアクションに繋げる

こうしたサイクルを継続すれば、SEOは**“打ちっぱなしの施策”ではなく、“育てていく資産”**へと進化します。

▶SEOは「AI×人間の共同作業」で育てていく時代へ

これまでSEOは「書いて終わり」だったものが、

これからは「公開して、AIとともに磨き上げるプロセス」へと進化しています。

- タイトル・メタ改善 → ChatGPTで案出し+A/Bテスト

- 構成の見直し → Surfer SEOなどでギャップ可視化

- 技術施策 → AIでスキーマやリンク構造も支援

- 施策の効果分析 → AIで診断&次の打ち手を提案

このように改善フェーズでこそAIが本領発揮するのです。

人間が考え、AIが支援し、また人間が判断する。

その繰り返しが、SEOにおける「成果の伸びしろ」を生み出します。

「会社情報を学習させたChatGPT」で、プロンプトさえ不要に。

私たちMoMoでは、すべての記事をAIで制作する体制を整え、成果を出してきました。

しかし、その“次のフェーズ”として取り組んでいるのが、

「自社のことを深く理解したAI=専用ライター」を育てることです。

企業の頭脳を持ったAIライター

MoMoライターは、一定の情報を学習させてカスタマイズしたChatGPTです。

たとえば、以下のような情報を事前に組み込むことで、“MoMoらしさ”を体得したAIが完成します。

- 企業の理念・サービス・ブランドトーン

- 過去記事や構成テンプレート

- 想定読者(ペルソナ)と訴求ポイント

- 表現ルールやSEO方針などの編集方針

これにより、プロンプトなしでも「MoMoらしい記事」が再現可能になります。

最大のメリット:属人化を防ぎ、再現性を高める

従来、コンテンツ制作はライターのスキルや経験に強く依存していました。

- 「このライターさんじゃないと書けない」

- 「記事のトーンが人によってバラバラになる」

- 「内製しようとしても引き継ぎが大変」

こうした**“属人化リスク”を、GPTsが根本から解決**してくれます。

| Before(従来) | After(GPTs活用後) |

|---|---|

| ライターごとに品質がバラつく | どの担当者でも一貫した文体・構成で出力可能 |

| 引き継ぎ・育成に時間がかかる | AIが“企業ナレッジ”を常に保持している |

| 書き手の感覚に頼る | 記事制作がプロセスとして標準化される |

つまり、再現性が高まり、チームや外注先が変わっても安定したコンテンツ品質が維持できるのです。

ワークフローは、こう変わる

- 「MoMoトーンで“副業の始め方”を記事化して」

→ 一貫した構成とトーンで下書き自動生成 - 「今月の検索流入をまとめて報告レポートにして」

→ GSCデータ+MoMo流テンプレで定型出力 - 「採用ページを更新して」

→ 過去の表現・求める人物像に基づいた自動更新案が出力

プロンプトやディレクションにかけていた時間が削減され、思考と編集に集中できるチーム体制が実現します。

誰でも、どこでも、高品質の記事を。

MoMoが取り組む専用AIライターの導入は、

単に効率化を目指すだけではありません。

それは、「情報発信の品質を、人に依存せずに再現できる仕組みを持つこと」。

つまり**“企業としての発信力”を、強く・安定させること**です。

一貫性のある情報発信がブランドを育て、

AIが育った先にこそ、「属人性を超えた継続的な成果」が生まれる。

これからは、AIが「書く人」ではなく「ブランドの守り手」になる時代。

その最前線に、私たちは立ち続けていきます。

AIを“成果の出る仕組み”に変えるために

私たちMoMoは、すべての記事をAIで制作しながら、月間70万インプレッション・月50件以上の問い合わせという実績を積み重ねてきました。

それは、単なるツールの導入ではなく、「仕組み」まで設計しているからです。

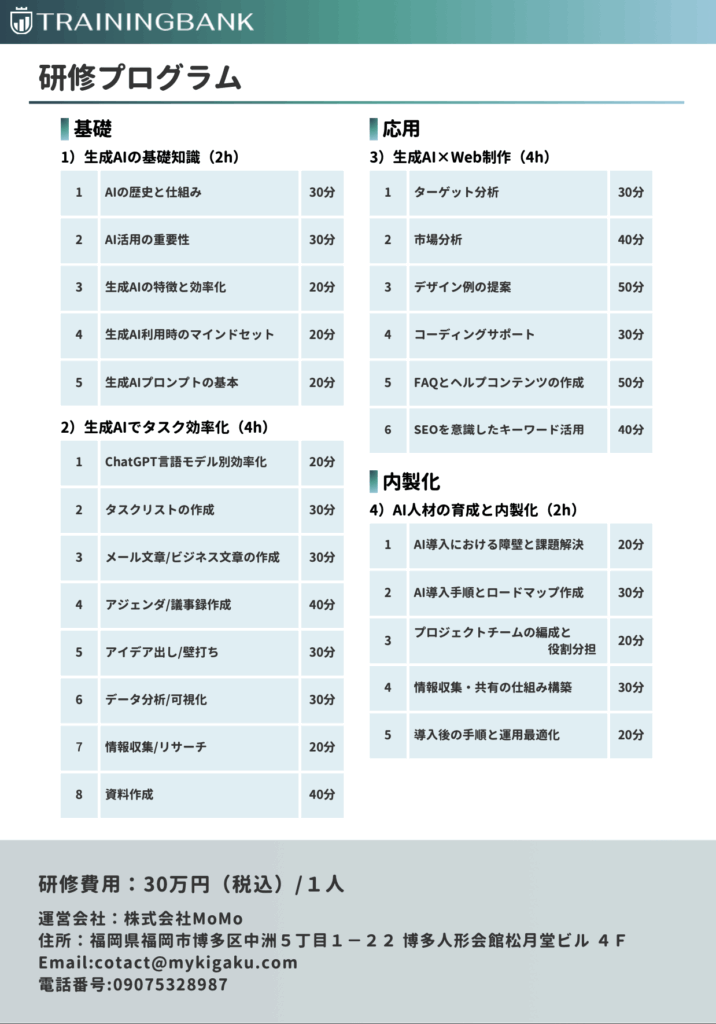

Webマーケティングに特化したAI研修も提供しています

MoMoでは、自社のノウハウを社外にも展開すべく、

Web制作・マーケティング領域に特化した生成AI研修プログラムを実施しています。

この研修では、

- ChatGPTの実務的な活用法

- SEO記事の設計・執筆・改善

- ペルソナ分析やキーワード設計

など、私たち自身が成果を上げてきた「実践的なノウハウ」を惜しみなくお伝えしています。

さらに、助成金(人材開発支援助成金など)を活用可能な研修設計にも対応。

中小企業のAI導入・人材育成において、費用面でも大きな後押しとなります。

研修費用の軽減イメージ:

| 通常価格 | 助成適用後(最大) | 助成割合 |

|---|---|---|

| 30万円(税込)/人 | 6.3万円(税込)/人〜 | 最大75%補助(中小企業の場合)+賃金助成 |

※受給割合や上限は制度・申請内容・実施時期により変動します

※申請には事前準備が必要ですので、お早めのご相談をおすすめします

まずは無料でご相談ください

- 「うちの業務にAIはどう組み込める?」

- 「コンテンツを属人化させずに内製化したい」

- 「AIライターを活用して情報発信を自動化したい」

そんな課題があれば、初回無料の個別相談をご活用ください。

AI活用の設計から、研修・内製化・成果改善まで──

実務で成果を出している私たちだからこそ、リアルなアドバイスができます。

最後までご覧いただき有難うございました。