高校教育に「AIリテラシー」を

生成AIが社会に急速に浸透するなか、学校現場では「AIをどう教え、どう活用させるか」が問われる時代になりました。

弊社MoMoでは、こうした教育現場の課題に対し、AIを単なるツールとしてではなく、「考える力」を育むパートナーとして活用するための支援を行っています。

今回、岡山県立邑久高等学校の総合的な探究の時間「セトリー」にて、1年生約120名を対象に、生成AIを使ったワークショップ型の講演会を実施いたしました。

開催概要

- 日時:令和7年2月19日(火)15:05~15:50

- 会場:邑久高校(1年次4クラス)

- 形式:1クラスは対面、3クラスはGoogle Meetで同時中継

- 参加者:普通科1年生 約120名

- 主催:邑久高校 総合的な探究の時間「セトリー」

- 講師:弊社代表取締役 伊藤 翔

本講演の狙いは、生成AIの仕組みとリスクを正しく理解したうえで、実際の課題解決に応用できる「AIリテラシー」を体験的に身につけてもらうことにあります。

講演プログラム:生成AIで課題解決プロセスを学ぶ45分

■ 導入(5分)

冒頭はアイスブレイクを交えながら、生徒の関心を引き出すかたちで講演の趣旨を共有しました。

■ レクチャー(10分)

生成AIのしくみ(ChatGPTなど)に加えて、ハルシネーション、個人情報の扱い、依存性など、安全に使う上での注意点を丁寧に解説。

「便利だけど万能ではない」という視点を持つことが、AI活用の第一歩であることを伝えました。

■ ワークショップ(25分)

課題:「意中の相手にどうアプローチするか?」

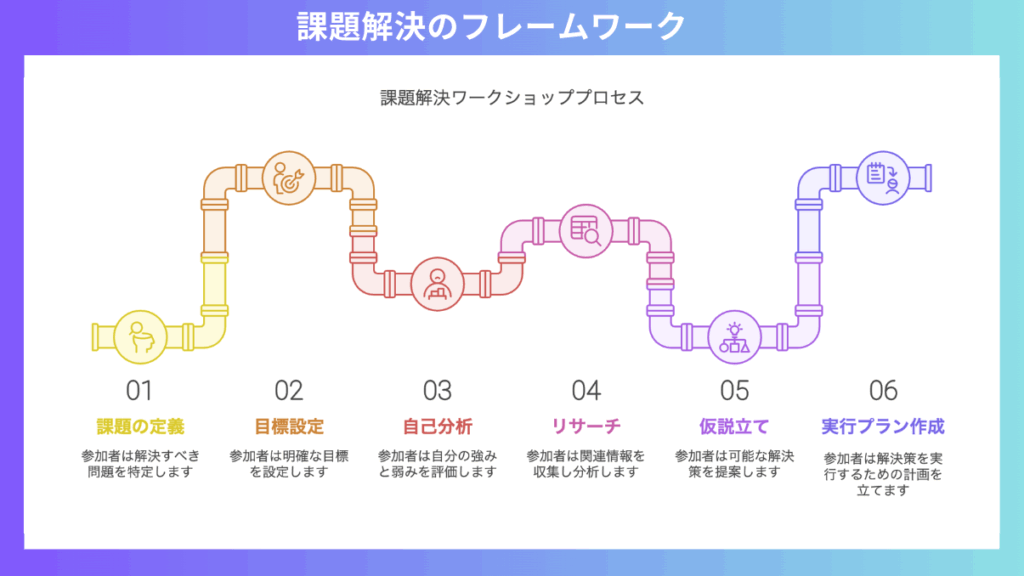

このユニークなテーマをもとに、以下のステップで課題解決プロセスを実践:

- 課題定義

- 目標設定

- 自己分析

- AIによるリサーチ(プロンプト入力の実演)

- 仮説立案

- 実行プラン

- 分析・改善

生徒たちはChromebookを用い、実際にChatGPTにプロンプトを打ち込みながらアイデアを抽出。「AIと一緒に考える」という新しい学びのかたちを体感しました。

■ まとめ&Q&A(5分)

「生成AIは60〜70%の叩き台。そこに“人間の判断”を重ねて初めて活きるものです。」

代表・伊藤のこの言葉が、生徒たちの印象に強く残ったようです。

生徒様の声とアンケート結果

講演後に実施したアンケート(有効回答115件)からは、単なる満足度以上の“学びの手応え”が見て取れました。

■ 定量的な結果から見える傾向

- 講演の満足度:「満足」47名、「大変満足」40名(全体の75.7%)

- 講演時間の印象:「適当」と回答した生徒が91.3%(105名)

- 生成AIの理解度:「理解できた」54名、「非常に理解できた」44名(計85.3%)

- 今後の活用意向:「そう思う」48名、「非常にそう思う」53名(計82.6%)

これらの数字は、45分という短い時間ながら、内容が生徒たちの関心と理解度にしっかりマッチしていたことを物語っています。

特に注目すべきは「今後も活用したい」と考える生徒が8割を超えている点です。これは、ただの“知識のインプット”にとどまらず、“自分ごととしての活用イメージ”まで湧いたことの証だといえます。

■ 生徒の声:印象的だった自由記述から

アンケートには、多くの生徒が自発的にコメントを寄せてくれました。以下はその一部です。

「聞いただけでこれだけ実感できたので、これからもChatGPTを使ってみたい」

── 生成AIに対する“心理的な距離”が一気に縮まった様子が伝わるコメントです。

「AIは完璧じゃないと分かった。情報を鵜呑みにせず、自分で考えることが大事だと思った」

── 誤情報(ハルシネーション)への警戒を通して、“思考の主体性”の必要性に気づく学びがありました。

「勉強や部活のアイデア整理にも使えそう。自由研究にも活用できそうだと思った」

── AI活用が“生活や学習のツール”として認識され始めている様子がうかがえます。

これらの声から見えてくるのは、単なる好奇心ではなく、「使える技術」としての実感です。生徒たちは、AIとの向き合い方を通して、自分たちの考え方や姿勢そのものを振り返っていました。

■ なぜ、生徒はこれほど前向きに反応したのか?

その背景には、弊社MoMoが大切にしている“教育設計の視点”があります。

今回は、あえて「恋愛相談」というテーマを設定したことで、生徒たちが自分自身の言葉で、等身大の課題に生成AIを使う体験ができました。

また、単なる情報提供ではなく、課題定義〜仮説〜改善までの“思考のプロセス”にAIを組み込んだことで、「考える力とAIは対立するものではなく、むしろ一緒に使えるものだ」と肌で感じてもらうことができました。

このように、生徒一人ひとりの思考とAIをつなぐ体験設計が、強い印象と高い理解度につながったと考えています。

代表コメント:伊藤 翔(株式会社MoMo)

「AIを“正しく怖がり、正しく使う”という姿勢が、これからの教育現場では欠かせません。

高校生の柔軟な発想力と生成AIの組み合わせは、未来の社会をつくる力になると確信しています。」

今後の展望と弊社の支援体制

邑久高校では「セトリー」を中心に、地域課題解決型の探究学習を推進しています。生成AIはその支援ツールとして、今後ますます重要な役割を果たす見込みです。実際、レポート作成や地域プロジェクトの企画でもAIの活用が進められる予定です。

弊社MoMoでは、今回のような出張講演やワークショップを通じて、全国の教育機関と連携しながら「AIリテラシー×探究学習」の取り組みを今後も積極的に支援してまいります。

✍ 編集後記

AIと共に学び、考え、自らの答えを導き出す力――

それは、これからの社会を生きるすべての子どもたちに必要な力です。

弊社MoMoは、生成AIの可能性を「教育」「自治体」「地域課題」などの分野に広げることで、テクノロジーと人間の共創による持続可能な社会づくりに貢献しています。

AIは決して“代わりに考えてくれる存在”ではなく、“よりよく考えるための相棒”であるべきだと、私たちは考えます。

教育現場におけるAIの活用は、その第一歩です。

これからも私たちMoMoは、現場に寄り添いながら、**「AIリテラシー×探究学習」**の実践を通じて、

未来を切り拓く次世代の学びを支援してまいります。