開発現場でこんなこと、ありませんか?

「このライブラリ、どう使えばいいんだろう…」「バグの原因がどこだか追えない…」と、コードの海を泳ぎながら “探すだけ” の時間がどんどん積み重なってしまう。ある調査では、エンジニアの作業時間の約30%がこうした読み解き・理解の時間だと言われています。

そこで登場するのが、OpenAIが2025年5月9日に発表した画期的な機能―― ChatGPTとGitHubを直接連携させる仕組み。これによって、ChatGPTはあなたのコードベースを“ただ読む”だけじゃなくて、“理解し、応答できる”場を手に入れたんです。

連携させれば、まるで “プロジェクトに精通しているAIアシスタント” が隣にいてくれる感覚が実現。この記事では、そんな連携機能の概要から、具体的な設定手順、競合ツールとの違い、実践的な活用事例まで、2025年11月時点の最新情報を網羅してお届けします。

このガイドを読めば、あなたも今日から AI を“ただ使う”から“活用する”レベルに一歩前進。開発の“探す時間”を減らして、“創る時間”にもっと集中できるようになりますよ。

ChatGPTとGitHubの連携とは何か

まずは「この連携、そもそも何ができるの?」という土台を固めておきましょう。

“Deep Research”機能の概要

ChatGPTが提供する「Deep Research」という機能、実はただ調べものをするだけではありません。最新のアップデートで、GitHubのリポジトリとも直結できるようになったんです。

つまり、あなたが所有するGitHubのリポジトリ内にあるコード・README・Issueなどに、ChatGPTがアクセスして「この関数はどこで使われてる?」「このモジュールの役割は?」といった質問に答えてくれるようになった、ということ。まさに、コードベースが“AIの教科書”になる感覚です。

連携によってできること

連携があると、具体的にはこんなことが可能になります:

- リポジトリ全体を俯瞰:どのファイルがどこにあるか、モジュールの構造をざっと把握できます。

- 質問・応答:「この関数、どこで呼ばれてる?」とか「このライブラリ何に使われてる?」といった“コードを読む時間”を短縮できます。

- プロジェクト特化型アシスタント化:リポジトリを連携させるだけで、そのプロジェクト専用の“AI相談相手”を持ったようなものです。

こうした機能により、今まで「探す」「読む」「理解する」でかかっていた膨大な時間を、AIに“理解させて”質問・活用する時間に変えられます。

利用可能なプランと対象ユーザー

2025年11月時点で、このGitHub連携機能を使えるプランは以下の通りです:

- Plus、Pro、Team などの有料プラン。

- 地域・契約条件により利用できないケースもあるので、導入前には確認を。

つまり、個人利用からチーム/企業利用まで、幅広く対応可能になりつつあります。

GitHub Copilotとの違いを徹底比較

“AIによる開発支援”という点では、 GitHub Copilot (以下、Copilot)も良く名前が挙がります。では、このChatGPT+GitHub連携と、Copilotは何がどう違うのか?使い分けるべきポイントを整理しましょう。

共通点

まず共通していること:

どちらも OpenAI の GPT 系モデルを基にしていて、コードに関する自然言語・構造理解の力を活用しています。

機能面での違い

主な違いを次の表にまとめます:

| 項目 | ChatGPT + GitHub連携 | GitHub Copilot |

|---|---|---|

| 目的 | コードベースの理解・分析、ドキュメント生成など | IDE内での補完・コード生成、コーディング支援 |

| 動作環境 | ブラウザまず/ChatGPT画面内 | IDE(VS Code等)に統合されている |

| 対話性 | 自然言語で質問・対話可能 | “補完”&“提案”中心、対話は限定的 |

| 適用範囲 | リポジトリ全体を横断して質問可 | 主に“今開いているコード”や“直近の文脈”に強い |

| 利用時の意図 | プロジェクト全体を俯瞰・理解したい時に◎ | 純コーディング作業を速めたい時に◎ |

最適な使い分けのポイント

こんな感じで使い分けるとベストです:

- 新規プロジェクトに参画して「このコード何がどうなってるんだ?」とまず掴みたい → ChatGPT+GitHub連携

- コーディング中に「この関数どう書けばいい?」とか「テストコード作ろう」という場面 → Copilot

- 両方併用すると、理解+実装という流れがスムーズに進みます。

ChatGPTとGitHubの連携設定手順

では、実際に連携させる手順をわかりやすく説明します。準備ができていれば5〜10分でスタートできます。

連携前の準備

まず用意しておいてほしいもの:

- ChatGPT の有料プラン(Plus 等)に加入済み

- GitHub アカウント(アクセス権あるリポジトリ)

- 連携対象となるリポジトリ(パブリック or アクセス可能なプライベート)

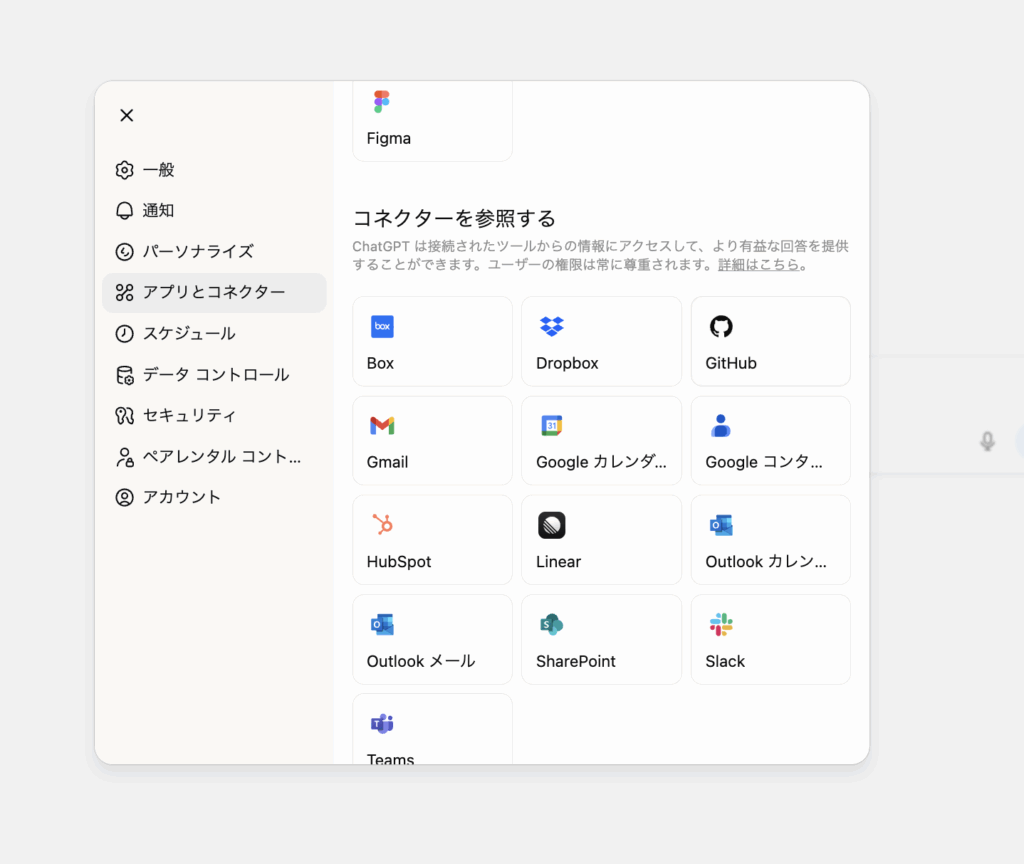

ステップバイステップ設定

- ChatGPT にログイン → 設定(Settings)画面へ

- 「Connectors」または「Connected apps」から “GitHub” を選択/接続ボタンをクリック。

- GitHub 側で OAuth 認証をして、どのリポジトリを連携するかを選び、アクセスを許可。

- ChatGPT 側に戻り、連携済みステータスを確認。

- リポジトリが表示されれば、チャットで

repo://ユーザー名/リポジトリ名のように指定して質問スタート!

リポジトリの追加・変更方法

途中で「この別のリポジトリも読み込んでほしいな」という時は、設定画面から GitHub コネクタの歯車アイコン(設定)を使ってアクセスするリポジトリを追加・削除できます。

トラブルシューティング

- リポジトリが表示されない → 接続直後は最大5〜10分ほど遅延することあり。プライベートリポジトリは組織承認が必要な場合も。

- アクセス権が不足している → GitHub 側で権限を確認・管理者に承認を依頼

- 検索できないファイルがある → GitHub のインデックス登録がされていない可能性。手動検索を促す指示あり。

実践的な活用事例とプロンプト例

設定できたら、すぐ活用できるシーンを10個、具体的なプロンプト付きでご紹介します。あなたの開発現場ですぐ使える&応用できる内容です。

コード理解とキャッチアップ

活用例1:新規プロジェクト参画時の全体像把握

プロンプト例:

以下のリポジトリについて、新規参画者向けに全体像を説明してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} - プロジェクトの目的と主要な機能 - ディレクトリ構成・アーキテクチャ - 技術スタック - データの流れ(簡易)

活用例2:特定機能の処理フローを理解

プロンプト例:

以下のリポジトリの「ユーザー認証機能」について、主要な処理フローをステップバイステップで説明してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} - 外部認証プロバイダ(Google, Facebook)の連携部分に焦点を当てて - 該当するコードスニペット(ファイル名+行番号付き)を引用して

ドキュメント生成の自動化

活用例3:README.md自動生成

プロンプト例:

以下のリポジトリのREADME.mdを生成してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} 含めるセクション:プロジェクト概要・機能一覧・技術スタック・セットアップ・主要コマンド・コントリビューションガイド

活用例4:新メンバー向けオンボーディング資料

プロンプト例:

以下のリポジトリについて、新メンバー向けオンボーディング資料を作成してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} 構成案:環境構築/コーディング規約/Gitブランチ戦略/よく使うコマンド/トラブルシューティング

コード分析・リファクタリング提案

活用例5:特定技術の実装箇所を探す

プロンプト例:

以下のリポジトリ内で、Redisキャッシュを実装している箇所を全てリストアップしてください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} 出力形式:ファイル名/関数/行番号

活用例6:コードパターンの抽出と解説

プロンプト例:

以下のリポジトリで共通して使われている「非同期処理パターン」を説明してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} - パターン名(例:async/await, Promiseチェーン) - 複数のコード例を引用しながら、設計意図・メリット・デメリットを解説

テストとセキュリティチェック

活用例7:テストケースの漏れを洗い出す

プロンプト例:

以下のリポジトリにあるOrderProcessorクラスのplaceOrderメソッドについて、テストケースとして考慮すべきエッジケースをできるだけ挙げてください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} 例:在庫0/無効な支払い情報/配送先不正フォーマット

活用例8:セキュリティリスク簡易チェック

プロンプト例:

以下のリポジトリ全体をスキャンし、「環境変数以外でAPIキー・パスワード・シークレットキー」がハードコーディングされている可能性のある箇所を指摘してください。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} 出力:ファイル名/行番号/修正のヒント

プロジェクト計画とタスク分解

活用例9:新機能実装に必要な技術タスクを分解

プロンプト例:

以下のリポジトリに「ユーザープロフィール画像のアップロード機能」を追加します。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} この機能実装に必要な技術タスクを詳細に分解し、依存関係を整理してください。

活用例10:データベーススキーマ変更の影響範囲分析

プロンプト例:

以下のリポジトリにおいて、usersテーブルのemailカラムをuser_emailに変更予定です。 repo://{ユーザー名}/{リポジトリ名} この変更によって影響を受けるコードのすべての箇所をリストアップしてください。 出力:ファイル名/影響行番号/修正が必要なコード内容

セキュリティとプライバシーの考慮事項

AIに自社のコードを分析させる。これは便利ですが、慎重を要する側面もあります。安心して使うために、前提として知っておきたいポイントを整理します。

データの取り扱い・プライバシー

- ChatGPTがアクセスできるのは、あなたが許可したリポジトリのみです。勝手に読み取ることはありません。

- 個人向けプランで「モデル改善にデータを共有する」設定をオンにしていない限り、コードがモデルの学習に使われることはありません(ビジネスプランでは明確に “使われない” と記載されています)

- 社内利用・企業利用の場合は、アクセス権限・承認フロー・最小権限の考え方を整えておくとより安心です。

アクセス権限の管理

- GitHubの組織設定で、どのアプリがどのリポジトリにアクセスできるかを管理できます。

- 個人でも、不要になった連携設定は速やかに解除するのがベストプラクティスです。

企業で導入する際のポイント

- 導入前に “社内ポリシーとAIツールの主体性” を擦り合わせておくこと。

- テスト用リポジトリから段階導入し、問題ないことを確認してから機密データのある本番リポジトリに広げるのがおすすめ。

- 定期的にユーザー・リポジトリのアクセス状況をレビューして、不要な接続が残らないように管理を。

今後の展望と発展可能性

この連携は「まだ始まり」です。将来、どう進化していくかを少しだけ予想してみましょう。

拡大するコネクタエコシステム

「GitHub」だけでなく、今後はデザインツール/プロジェクト管理ツール/クラウド環境との連携も進むと考えられます。そうなれば、開発だけでなく「設計 → コード → デプロイ」全体をサポートするラインが生まれそうです。

開発支援ツール市場の動向

AIによる開発支援は、今後さらに多様化・高度化します。例えば、AIが自らドキュメントを生成し、プルリクエストを作成し、テストも書く――という “半自律的な開発アシスタント” の存在が、現実味を帯びてきています。

開発者の役割の変化

AIが「コードを読む」「コードを提案する」部分をカバーしてくれたとき、開発者は「何を作るか」「なぜそのアプローチか」を考えるクリエイティブ領域により多くの時間を割けるようになります。つまり、「コーダー」から「アーキテクト/戦略・設計者」へと役割がシフトしていくかもしれません。

まとめ

本記事では、ChatGPTとGitHubの連携機能について、その概要・設定手順・実践活用・セキュリティ・今後の展望まで、MoMoらしい(=親しみやすく、でもちゃんと中身もある)形で解説しました。

この連携の最大の強みは、 “プロジェクトのコンテキストを深く理解し、リポジトリ全体を横断的に質問できる” 点です。

新規プロジェクトのキャッチアップ、ドキュメント整理、コード解析・タスク分解、テスト強化まで、「探す」「読む」「理解する」時間を圧縮して、「実装」「改善」「アイデア」に時間を割けるようになります。

セキュリティやプライバシーにも配慮された設計で、安心して取り組める環境が整ってきています。まずは、公開リポジトリからでも試して “自分のAIアシスタント” を手に入れてみてはいかがでしょうか。

開発ツールとしてのAIの進化は、まだ道の途中です。ですが、確実にその波はやってきています。

この変化をうまく活かし、より創造的で効率的な開発ライフを一緒に目指しましょう。

他にも具体的なAI活用事例を知りたい方は、生成AI活用事例50選をダウンロードしてみてください!